「日本の伝統的な塩作りって、どんな特徴があるの?」「藻塩や揚げ浜式塩ってどう違うの?」そんな疑問をお持ちではありませんか?この記事では、日本の塩文化や職人の技術、塩を使った料理の魅力を初心者にもわかりやすく解説します。読むことで、塩選びや調理に役立つ知識が増え、料理がワンランクアップ。あなたの食卓を豊かにする伝統塩の世界へ、一緒に踏み込んでみましょう!

1. はじめに:海と職人が織りなす伝統的な塩作り

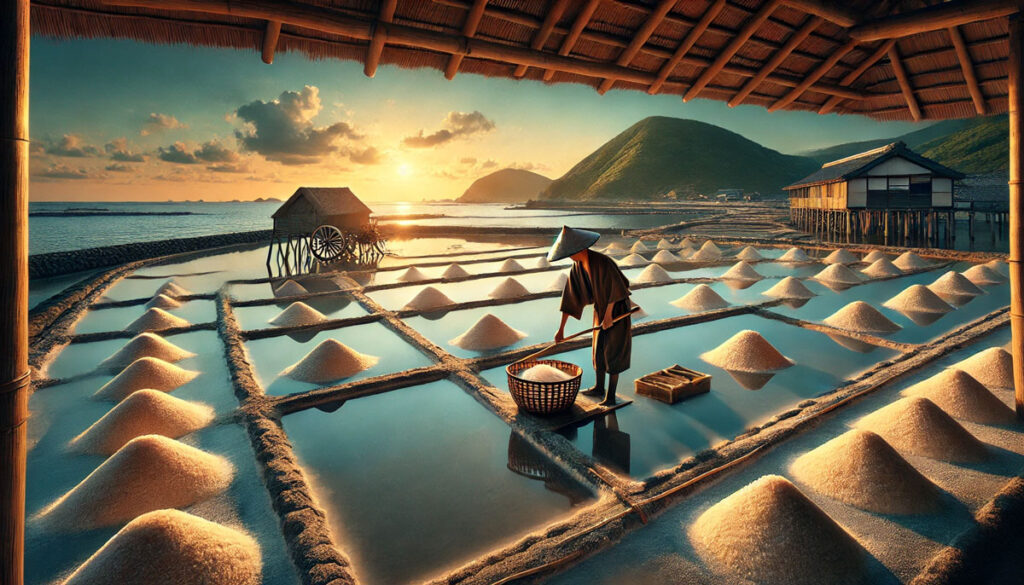

日本の食文化において欠かせない調味料である塩。その中でも、日本の伝統的な塩作りは、古代から続く技術と自然の恵みが融合した特別なものです。現代では効率的な製造方法が普及していますが、昔ながらの塩作りには、地域ごとの特色や職人のこだわりが込められています。本記事では、伝統的な塩作りの魅力と意義について詳しくご紹介します。

日本の塩作りが持つ魅力とは

日本の伝統的な塩作りの最大の特徴は、海そのものの恵みをそのまま活かすことにあります。日本は四方を海に囲まれ、多様な地域で独自の製塩法が発展してきました。例えば、瀬戸内海沿岸では「藻塩(もしお)」と呼ばれる独特の塩が作られ、北陸地方では「揚げ浜式製塩法」が古くから伝わっています。これらの製塩法には、単に塩を作るという工程以上に、地域の自然や気候、歴史との深いつながりがあります。

藻塩は海藻から取れる旨味成分が特徴で、ただの調味料にとどまらず、料理に深い味わいを与える塩として人気があります。また、揚げ浜式製塩法では、職人が海水を砂に撒き、手作業で塩分を濃縮していくという伝統的な手法が使われています。この過程は非常に手間がかかるものの、完成した塩には独特の風味とミネラルがたっぷりと含まれており、他にはない特別な味わいを楽しむことができます。

伝統的な塩作りが持つもう一つの魅力は、職人が一粒一粒に込める情熱と技術です。現代の効率的な塩作りとは異なり、伝統製法では時間と手間を惜しまずに自然と向き合いながら塩を生み出します。その結果、塩はただの調味料ではなく、大地と人々をつなぐ架け橋のような存在となります。

伝統的な塩作りを学ぶ意義

日本の塩作りを知ることは、単に料理や調味料について学ぶだけではありません。それは、自然との共存を考えること、そして地域の歴史や文化を理解することでもあります。例えば、藻塩や揚げ浜式製塩法のような製法は、現代社会では一見非効率に見えるかもしれません。しかし、これらの伝統技術には「自然から必要な分だけをいただく」という考え方が根付いています。環境への配慮が叫ばれる現代社会において、こうした持続可能な生産の姿勢は重要な示唆を与えてくれます。

また、伝統製法で作られた塩は、現地の観光資源としても大切な役割を果たしています。例えば、日本各地の塩作り体験ツアーや製塩所の見学は、旅行者にとって特別な体験となります。塩を作る過程を見ることで、「普段使っている調味料がどのように作られているのか」を深く知り、食べ物への感謝の気持ちを育むきっかけにもなるでしょう。

さらに、伝統的な塩作りは地域のアイデンティティを象徴するものでもあります。藻塩が瀬戸内海地域の文化を語るように、各地の製塩法にはその地域ならではの物語が宿っています。これらの背景を知ることで、ただ料理に使うだけでなく、塩が持つ歴史や文化を楽しむことができるのです。

まとめ

日本の伝統的な塩作りは、単なる製造工程を超えて、自然と人間の調和を象徴する文化そのものです。その塩には、自然の恵みと職人の思いが凝縮されています。そして、これらの塩を知り使うことは、私たち自身の暮らしを見つめ直す良い機会になるでしょう。ぜひ、次に塩を手に取る際には、その背景にある物語に思いを馳せてみてください。

2. 藻塩とは?古代から伝わる海の恵み

日本の塩作りの中でも特に特徴的な存在といえるのが「藻塩(もしお)」です。その名前の通り、海藻と塩を組み合わせて作られるこの塩は、古代から伝わる製塩技術に基づいており、現代においてもその風味や健康効果が注目されています。藻塩の起源や製造工程、そして現代での活用方法について詳しく見ていきましょう。

藻塩の起源と歴史

藻塩の歴史は非常に古く、日本書紀や万葉集にもその存在が記録されています。特に奈良時代から平安時代にかけて、海藻を使った製塩法が盛んに行われていたことがわかっています。藻塩は単なる塩ではなく、海藻に含まれる旨味成分を取り入れることで、独自の風味と栄養価が生まれる点が特徴です。

古代の人々にとって塩は貴重な資源であり、生活の中で欠かせないものでした。その中でも藻塩は、特別な場で使用される高級な塩として扱われていました。特に神事や儀式などでは、藻塩が神聖な塩として供えられ、日本人の信仰心とも深く結びついていたのです。こうした歴史的背景を知ることで、藻塩が単なる調味料ではなく、日本文化の一部として受け継がれてきたことがわかります。

藻塩の製造工程:海藻と塩水の魔法

藻塩は、海藻と塩水を巧みに組み合わせて作られます。その製造工程は、伝統的な手法を守りながらも、自然の力を活用することで独自の味わいが生まれます。一般的な工程は次のようになります。

- 海藻の選別と準備

藻塩作りには、ホンダワラやアラメといった特定の海藻が使われることが多いです。これらの海藻は、海のミネラルをたっぷりと含んでおり、藻塩の風味の基盤となります。 - 海藻を塩水に漬け込む

濃い塩水に海藻を漬け込み、その成分をしみ出させます。この工程で、海藻の旨味成分や独特の香りが塩水に移り、藻塩の元となる液が完成します。 - 加熱と乾燥

漬け込んだ塩水を加熱し、水分を蒸発させることで塩の結晶が形成されます。この際、海藻の成分が塩の結晶に絡みつき、ほんのりとした茶色や琥珀色の藻塩が生まれます。こうして作られた藻塩には、海藻由来のミネラルと深い旨味が凝縮されています。

この製造工程には、現代の機械化された製塩法にはない手間と時間がかかりますが、それだけに職人の技術と自然の恵みが詰まった特別な塩が出来上がるのです。

現代で楽しめる藻塩の使い方

藻塩はその独特の風味と旨味を活かして、さまざまな料理で活用されています。例えば、シンプルにおにぎりに使うだけで、藻塩のまろやかで深い味わいが引き立ちます。また、焼き魚や天ぷらに添える塩としても相性抜群です。藻塩の繊細な甘みと香りが、素材の味を引き立て、食卓に特別なアクセントを加えてくれます。

さらに、藻塩はその色合いの美しさから、おしゃれなギフトとしても人気です。琥珀色が特徴的な藻塩は、和の風情を感じさせるため、贈り物やお土産として喜ばれています。現代ではインターネットを通じて手軽に購入できるため、自宅でもその特別な味わいを楽しむことが可能です。

また、藻塩は健康志向の人々にも注目されています。海藻由来のミネラルを豊富に含むため、一般的な塩に比べて栄養価が高く、食事に取り入れることで身体に嬉しい効果が期待できます。

まとめ

藻塩は、古代から続く製塩技術と自然の恵みが融合した特別な存在です。その歴史的背景や製造工程を知ることで、ただの塩とは一線を画す文化的な価値を感じることができます。料理に深い旨味を与える藻塩を取り入れて、日本の伝統的な味を日常の中で楽しんでみてはいかがでしょうか?

3. 揚げ浜式製塩法:地域に根付いた伝統技術

日本各地には、自然と向き合いながら塩を生み出す伝統的な技術が今も息づいています。その中でも「揚げ浜式製塩法(あげはましきせいえんほう)」は、北陸地方を中心に受け継がれてきた独特の塩作りの技術です。この製法は、効率性を追求した現代の製塩法とは対極に位置し、手間暇を惜しまない昔ながらの方法で自然の恵みを活かしています。この記事では、揚げ浜式製塩法の概要や特徴、職人たちのこだわり、そして現代に残る製塩所の魅力についてご紹介します。

揚げ浜式の概要とその特徴

揚げ浜式製塩法は、砂浜に海水を撒き、その砂に含まれる塩分を抽出して塩を作る製法です。この方法は数百年前から日本海沿岸の地域で実践されており、現在も石川県珠洲市などで受け継がれています。この製法の最大の特徴は、自然の力を利用しながら塩を濃縮していくことです。

まず、塩作り専用の平らな砂地(塩田)に海水を撒きます。この砂は塩分をしっかり吸収しやすいように丁寧に整備されており、乾燥すると表面に塩分が結晶化します。その後、この砂をかき集めてさらに海水で洗い、濃い塩水(かん水)を作り出します。最後に、そのかん水を大釜で煮詰めて塩を結晶化させることで完成します。

揚げ浜式製塩法の大きな特徴は、自然環境と密接に関わる製塩法である点です。天候や湿度、風向きなどの自然条件が塩の出来に大きく影響するため、職人は常に自然と向き合いながら作業を進めます。効率的な工場製塩が普及した現代において、このような伝統的な手法を守り続けること自体が貴重であり、日本の食文化にとって重要な財産と言えるでしょう。

職人の技術が光る塩作りのプロセス

揚げ浜式製塩法には、職人の高度な技術と経験が欠かせません。砂浜への海水撒き一つを取っても、その量やタイミング、さらには撒き方の工夫が塩の質に大きな影響を与えます。また、塩田の砂の状態を見極める力も必要で、適切な水分量を保ちながら作業を進めるのは簡単なことではありません。

さらに、かん水を煮詰める過程でも職人の腕が試されます。この作業では、火加減や攪拌のタイミングが塩の結晶の大きさや風味を左右します。焦げ付きを防ぎながら、均一に熱を加えるためには細心の注意が必要です。こうした職人のこだわりが、揚げ浜式製塩法で作られる塩のまろやかで深い味わいを生み出しているのです。

現代に残る製塩所とその魅力

現在、日本国内で揚げ浜式製塩法を実践している製塩所はごく限られていますが、その存在は観光地としても注目を集めています。特に石川県珠洲市の「奥能登塩田村」は、日本で数少ない揚げ浜式製塩所の一つで、訪れる人々に伝統製法の魅力を伝えています。

この塩田村では、製塩の現場を見学したり、実際に塩作りを体験したりすることができます。観光客は職人の技術を間近で見ることで、塩がどのようにして生まれるのかを学べるだけでなく、自然の力を活かした伝統技術の素晴らしさを実感することができます。また、製造された塩はその場で購入することもでき、贈り物としても人気を集めています。

揚げ浜式製塩法で作られた塩は、他の塩にはない独特の風味を持っているため、料理の味を格段に引き立てます。シンプルに天ぷらや焼き魚に使うだけでも、その豊かな旨味を楽しむことができるでしょう。

まとめ

揚げ浜式製塩法は、自然の恵みを活かしながら職人たちの技術と情熱で塩を生み出す伝統的な技法です。効率的な製塩法が主流の現代において、この方法を守り続けることは容易ではありませんが、それだけに貴重な文化的遺産と言えます。塩田を訪れ、実際にその製塩過程に触れてみることで、日本の食文化の深さや職人の思いをより深く感じることができるでしょう。

日本全国の名塩10選を紹介!地域ごとの特徴や塩の選び方、料理への活用法がわかる記事です。名塩の魅力を知り、日常の料理を格上げするヒントが満載。お気に入りの塩を見つけて、食卓をもっと豊かにしましょう!

4. その他の伝統的な塩作り技術

日本の伝統的な塩作りは、地域の自然や風土に応じて多様な技術が発展してきました。揚げ浜式製塩法以外にも、入浜式製塩法や流下式製塩法といった方法があり、それぞれに独自の工夫と文化的背景が存在します。これらの技術を知ることで、塩作りが単なる生産活動を超え、地域の暮らしや歴史と深く結びついていることが見えてきます。以下では、これらの製塩技法とその地域性について詳しくご紹介します。

入浜式製塩法とその特徴

入浜式製塩法は、江戸時代に日本各地で広く普及した製塩技術です。この方法は、海水を塩田に引き込み、太陽と風の力を使って塩分を濃縮していくというシンプルな仕組みです。入浜式の塩田は、潮の満ち引きを利用して海水を塩田に流し込むことが特徴で、揚げ浜式と比較すると効率的に塩を生産することができます。

この技術の普及により、塩の大量生産が可能となり、江戸時代の経済発展を支える重要な基盤となりました。入浜式製塩法は瀬戸内海沿岸で特に発達し、平野部の広い土地を活用することで、多くの塩が生産されるようになりました。しかし、時代が進むにつれ、さらに効率的な工業製塩が普及したため、現在ではほとんど見ることができません。それでも、入浜式は日本の製塩文化の発展における重要な役割を果たした技法として、その歴史的価値が再評価されています。

流下式製塩法の紹介

一方、流下式製塩法は、主に日本の寒冷地で使用された技術です。この製法は、木や竹の枠に海水を流し、風や寒さによって海水を凍結させたり蒸発させたりすることで塩分を濃縮する方法です。塩分を含む水が下に流れ落ちながら次第に濃縮されていき、最終的に高濃度の塩水(かん水)が得られます。この方法は、自然条件を最大限に活用する知恵の結晶とも言えるでしょう。

特に、新潟県や山形県といった地域では、この技術が活用されてきました。冬の厳しい寒さを利用して水分を凍結させる工程は、他の製塩法には見られないユニークな特徴です。こうして作られた塩は、独特の結晶の形状と風味を持ち、地域ならではの味わいとして評価されています。

地域ごとに異なる塩作りの文化

塩作りの技術が多様である背景には、各地域の自然環境や文化的な特徴が影響しています。瀬戸内海沿岸では温暖な気候を利用した入浜式が発展し、日本海側では寒冷な気候に適した流下式が生まれました。このように、日本の塩作りは地域の自然条件に応じた知恵と工夫によって進化してきたのです。

また、塩作りが地域文化の一部として根付いていることも見逃せません。例えば、流下式製塩法が行われていた地域では、冬の間に塩作りを行うことが農作業の合間の重要な生業となり、地域の生活と深く結びついていました。また、塩作りは地域の特産品として観光資源にもなり、地元の経済を支える役割も果たしてきました。

さらに、これらの製塩法は単に技術として保存されるだけでなく、その背後にある職人たちの思いや、地域の文化的な背景とともに継承されています。こうした塩作りの歴史を知ることは、日本の風土や人々の暮らしを理解する手がかりにもなるのです。

まとめ

入浜式製塩法や流下式製塩法といった伝統的な製塩技術は、日本の自然環境と密接に結びつきながら発展してきた知恵の象徴です。それぞれの地域で工夫され、地域文化の一部として受け継がれてきた塩作りの技術には、単なる製品以上の価値があります。こうした塩作りの背景を知ることで、普段使っている塩への見方もきっと変わるはずです。塩を手に取る際には、その背後にある職人たちの努力や、地域の自然の恵みに思いを馳せてみてはいかがでしょうか。

5. 伝統を守る職人たちの思い

日本の伝統的な塩作りを支えているのは、何世代にもわたって技術を受け継いできた職人たちです。揚げ浜式製塩法や藻塩づくりなどの技術は、自然と向き合いながら長い年月をかけて磨かれてきたもの。効率や生産性を重視する現代において、こうした伝統技術を守り続ける職人たちは、文化の継承者とも言えます。この記事では、職人たちの声や、彼らが未来へ向けて行っている取り組みをご紹介します。

製塩所のインタビューや職人の声

伝統的な製塩所を訪れると、まず目を引くのが職人たちの真剣な表情です。彼らは自然と対話するように作業を行い、塩作りの一つひとつの工程に心を込めています。石川県珠洲市のある揚げ浜式製塩所で話を伺った職人の一人はこう語ります。

「塩作りは天候や湿度、風向きなど、自然の条件に大きく左右されます。その日の環境に合わせて作業を調整しながら、最良の塩を作ることが私たちの使命です。」

この言葉からは、現代の効率的な工場製塩にはない手作業ならではの苦労とやりがいが伝わってきます。また、別の職人は、若い世代に塩作りの魅力を伝える活動に力を入れているそうです。

「最近は、観光で訪れる方に塩作り体験をしてもらうことが増えています。体験を通じて、『こんなに手間ひまがかかっているのか』と驚く声を聞くのが嬉しいですね。」

彼らの話から感じられるのは、伝統技術への誇りと、その価値を次世代に伝えたいという強い思いです。

日本の塩作りを未来へ繋ぐための取り組み

伝統的な塩作りは、文化や歴史を継承する重要な技術ですが、その存続にはさまざまな課題があります。高齢化する職人や後継者不足、そして工業製塩との価格競争など、直面している問題は少なくありません。しかし、こうした困難に立ち向かいながら、未来に繋げるための新しい取り組みが行われています。

1つ目の取り組みは、観光や体験型イベントの開催です。製塩所を訪れる観光客に塩作りを体験してもらい、その工程や歴史について学んでもらうことで、伝統技術への理解を深めてもらう機会を提供しています。このような取り組みは、地域経済を支えるだけでなく、次世代に技術を伝える大切な手段となっています。

2つ目は、伝統技術を活かした商品開発です。藻塩を使った調味料や、揚げ浜式の塩を使用したスイーツなど、新しい形で塩の魅力を伝える商品が登場しています。職人たちの技術が作り出した塩が多くの消費者に届くことで、伝統技術の価値を再認識するきっかけとなっています。

そして最後に挙げられるのが、地元の学校や若者への教育活動です。地域の子どもたちに塩作りの歴史や文化を伝え、体験を通じてその重要性を学ばせることで、次世代の職人やサポーターを育てています。このような活動が、地域全体で伝統を支える意識を育む大きな力となっています。

まとめ

日本の伝統的な塩作りは、職人たちの技術と情熱によって支えられています。彼らは自然と向き合いながら、一粒一粒に思いを込めて塩を作り続けています。その技術を守るための観光や教育、商品開発といった取り組みは、伝統を未来へ繋げる希望の光です。次に塩を手に取るときは、その背後にある職人たちの努力や文化的な背景に思いを馳せてみてください。それは、普段の食卓をさらに豊かにしてくれるきっかけになるはずです。

6. 日本の伝統的な塩が持つ魅力とその活用法

日本の伝統的な塩は、単なる調味料を超えた存在です。海の恵みを凝縮し、職人の手で丁寧に作られた塩は、風味や香り、さらにはその文化的背景までもが詰まった特別な一品です。この記事では、料理で生かす伝統塩の魅力や、お土産やギフトとしての活用方法について詳しくご紹介します。

料理で生かす伝統塩の風味

伝統的な塩は、その独特の風味とミネラル分の豊かさが特徴です。たとえば、藻塩には海藻由来の旨味が含まれており、料理に奥深い味わいをもたらします。おにぎりにひとつまみ振るだけで、そのまろやかな塩味がご飯の甘みを引き立て、シンプルながら忘れられない味わいに仕上がります。また、揚げ浜式製塩法で作られた塩は、天ぷらや焼き魚に使うと素材本来の味をより一層引き立てます。

さらに、これらの塩は、料理の最終的な仕上げに使う「仕上げ塩」としても最適です。たとえば、ステーキにほんの少量を振りかけることで、肉の旨味が引き立ち、余分な油っぽさが抑えられます。料理に使う塩ひとつを変えるだけで、普段の家庭料理がまるで高級レストランのような味わいに変わるのです。

また、伝統塩はスイーツ作りにも活用できます。藻塩や海水塩を使った塩キャラメルや塩クッキーは、甘さの中に程よい塩味が加わることで、深みのある味わいを生み出します。このように、伝統塩は和食だけでなく、洋食やスイーツとの相性も抜群です。塩の種類に合わせて料理の可能性が広がるのは、伝統塩ならではの魅力と言えるでしょう。

お土産やギフトとしての人気商品

日本各地で作られる伝統塩は、その品質の高さと風味の独自性から、お土産やギフトとしても人気を集めています。特に、藻塩や揚げ浜式の塩は、他の塩にはない独特の色合いやパッケージデザインが目を引きます。琥珀色の藻塩は見た目にも美しく、贈り物として選べば喜ばれること間違いありません。

製塩所によっては、塩そのものだけでなく、地域の特産品と組み合わせたギフトセットが販売されています。たとえば、藻塩と地元産の醤油や日本酒がセットになった商品は、手軽に地域の味を楽しめるアイテムとして人気です。また、スパイスソルトやハーブとブレンドされた塩は、料理好きの方へのプレゼントにぴったりです。

観光地を訪れた際には、塩の製造過程を見学し、その場で購入するのもおすすめです。製塩所で直接購入した塩には、職人たちの技術や想いが詰まっていることを知り、その塩がさらに特別なものに感じられるでしょう。こうした製塩所での体験を通じて、自分用のお土産として購入するのもまた楽しいひとときです。

最近では、インターネット通販を通じて伝統塩を手軽に購入できるようになりました。そのため、遠方に住む方でも日本各地の塩を気軽に楽しむことができます。贈り物としてだけでなく、普段使いの調味料として購入し、日常の食卓に取り入れてみてはいかがでしょうか?

まとめ

日本の伝統的な塩は、職人たちの手作業と自然の恵みから生まれた特別な存在です。その独自の風味は料理を一段上の味わいに引き上げ、和食からスイーツまで幅広く活用できます。また、地域性や文化が込められた塩は、贈り物としても高い人気を誇ります。次回、塩を購入する際には、その背景にある職人の技術や地域の文化に目を向けてみてください。伝統塩がもたらす味わいとストーリーは、日々の食卓をより豊かにしてくれるはずです。

7. まとめ:伝統を味わう、海と職人の物語

日本の伝統的な塩作りは、自然の恵みを活かしながら職人たちの手によって丁寧に受け継がれてきた貴重な文化遺産です。この記事では、藻塩や揚げ浜式製塩法、さらには地域ごとの多様な塩作りの技術や歴史を通じて、日本の塩文化の魅力をお伝えしてきました。以下では、本記事で伝えたかったポイントを振り返りつつ、伝統的な塩作りを身近に感じられるアイデアをご紹介します。

この記事で伝えたかったこと

まず、日本の伝統的な塩作りがただの調味料の製造にとどまらず、その地域の自然環境や文化、職人の技術と深く結びついていることを強調したいと思います。藻塩が古代から受け継がれた技術であることや、揚げ浜式製塩法のように自然と共存しながら塩を生み出す工程には、現代の大量生産では得られない特別な価値があります。

また、これらの塩には、料理を一段と美味しくする豊かな風味とミネラルが含まれています。日本の食文化を語るうえで、伝統塩は欠かせない存在であると言えるでしょう。そして、これらの塩作りを支える職人たちが、日々自然と向き合いながら塩を生み出していることを知ることで、普段使う塩への感謝の気持ちが深まるのではないでしょうか。

さらに、伝統的な塩はその文化的な背景から、料理に使うだけでなく、贈り物や観光地での体験を通じても楽しむことができます。こうした側面を知ることで、日本各地の塩作りをより身近に感じることができるはずです。

伝統的な塩作りを身近に感じるためのアイデア

- 観光地で塩作りを体験する

旅行の際に、製塩所を訪れて実際の塩作りを体験してみるのはいかがでしょうか。揚げ浜式製塩法が行われている石川県珠洲市や、藻塩作りが盛んな瀬戸内海沿岸などでは、職人の技術を見学できるほか、塩作り体験プログラムに参加することもできます。手作りの塩を持ち帰れば、特別な思い出とともに、その塩を日常の料理で使う楽しさを感じられるでしょう。 - 伝統塩を取り入れた料理を試してみる

普段の食事に伝統的な塩を取り入れることで、料理の新たな魅力を発見することができます。藻塩をおにぎりや天ぷらに使ったり、揚げ浜式の塩をステーキや焼き魚に振りかけたりするだけで、料理が一段と美味しく感じられるでしょう。塩ひとつを変えるだけで、家庭料理が特別な一品に変わるのは、伝統塩の大きな魅力です。 - ギフトとして活用する

地域の特色を感じられる塩は、お土産やギフトとしても喜ばれます。琥珀色が美しい藻塩や、独特の風味を持つ揚げ浜式の塩は、贈り物としても話題性があります。さらに、地元特産の調味料とセットになった商品は、受け取る側にとっても楽しみが広がるアイテムとなるでしょう。 - 地元の製塩所を応援する

伝統的な塩作りを未来に繋ぐためには、消費者の支援が欠かせません。インターネットを活用して地元の製塩所が販売する塩を購入することで、職人たちの活動を支援することができます。また、塩を購入する際にその背景や作り方を学ぶことで、製品への理解や愛着が深まるはずです。

まとめ

日本の伝統的な塩作りには、自然の力と職人の技術、そして地域の文化が凝縮されています。その塩を使うことで、普段の料理がより豊かになり、食事のひとときが特別なものになるでしょう。また、伝統塩の背景にある職人たちの思いや歴史を知ることで、塩を通じた新たな体験を楽しむこともできます。次に塩を手に取るときには、その奥深い物語に思いを馳せてみてください。それは、日々の食卓に彩りを加えるだけでなく、日本の伝統文化への理解を深める一歩となるはずです。