「塩」は料理に欠かせない存在ですが、その起源や歴史について知っていますか?古代から現代まで、塩がどのように人類と関わり、文化や経済を支えてきたのかを深掘りします。この記事では、塩の発明や生産技術の進化、健康や環境への影響、未来の可能性について詳しく解説。塩の奥深い世界を知り、日常生活での役立つ知識や視点を得られます。塩の歴史を学ぶことで、日々の暮らしに新たな発見があるかもしれません!

1. はじめに:塩と人類の深い関わり

塩は、私たち人間の生活に欠かせない存在です。料理に味をつける調味料としてだけでなく、健康維持や社会の発展にも深く関与してきました。では、なぜ塩がこれほど重要なのでしょうか?その理由を歴史や文化の視点から探ってみましょう。

塩はなぜ私たちの生活に欠かせないのか?

まず、生物学的な観点から塩の重要性を考えてみます。人間の体は約60%が水分でできており、その中に含まれる電解質のバランスを保つためにはナトリウムが必要不可欠です。ナトリウムは、筋肉の収縮や神経信号の伝達など、生命維持の基本的な機能に関わっています。このナトリウムを効率よく摂取できるのが塩なのです。もし塩が不足すれば、筋肉のけいれんや疲労感、さらには命に関わる不調を引き起こす可能性があります。

また、塩には食品の保存効果もあります。冷蔵技術が発明される以前、塩漬けや塩干しは食品を長期間保存するための主要な手段でした。この保存効果が、人類の生活圏を広げる大きな助けとなりました。例えば、古代では海や湖で採取された塩を使用して保存食を作ることで、遠方への交易や長期間の航海が可能となり、文明の発展に寄与しました。

さらに、塩は単なる食品材料としてだけでなく、文化的にも重要な役割を果たしています。塩は「清め」の象徴として宗教的儀式や祭りに使われ、幸運を呼ぶアイテムとしても知られています。日本では、相撲の土俵に撒かれる塩がその典型例です。このように、塩は単なる物質を超えた特別な意味を持ち、私たちの文化的アイデンティティにも影響を与えてきました。

塩の重要性を歴史と文化の視点からひも解く

塩が初めて利用されたのは約1万年前とされています。その頃、人々は自然界で得られる塩分を利用していました。たとえば、動物の血や植物に含まれる塩分を摂取していたと言われています。その後、塩湖や海水から塩を採取する技術が発明され、塩は人類の生活を支える資源として重宝されるようになりました。

紀元前3000年頃の古代エジプトでは、塩は食品の保存に欠かせないものでした。ミイラ作りにも塩が使われ、その防腐効果が広く知られるようになりました。一方、古代中国では「塩の道」という交易路が作られ、塩が国家を支える財源としても利用されていました。このように、塩は物質的価値だけでなく、経済的な価値も持つようになったのです。

特に注目すべきは、塩が争いの原因にもなった点です。中世ヨーロッパでは塩の税金が課せられ、その過剰な負担が市民の不満を招き、暴動や革命の引き金となったケースもあります。このように、塩は時に社会の変革をも促す力を秘めていたのです。

塩と人間社会の不可分なつながり

現代では塩が豊富に手に入るため、その重要性を意識する機会は少なくなりました。しかし、歴史を振り返ると塩がいかに人類の生活や文化を形作ってきたかがわかります。私たちの身近な塩一粒にも、深い歴史と文化が刻まれているのです。

塩が「生命維持」「保存」「文化」の3つの側面で人類に貢献してきたことを理解することで、塩の持つ真の価値を改めて見直すきっかけとなれば幸いです。

2. 塩の起源:最古の塩の発見はいつ?

塩は私たちの生活に欠かせない存在ですが、その利用の歴史はどのように始まったのでしょうか。古代の人々がどのように塩を手に入れ、利用してきたのかを探ることで、人類と塩の関係の原点が見えてきます。

古代の塩の採取法とその痕跡

最古の塩利用は、自然界に存在する塩をそのまま採取する形で始まりました。動物の血や海藻から塩分を摂取するという自然な行動が、人類にとっての最初の「塩利用」であったと考えられています。その後、湖や海岸にある塩の結晶が注目され、塩の採取技術が徐々に発展していきました。

特に注目されるのが、塩湖や海水を利用した塩の採取です。紀元前6000年頃の中国の湖周辺では、塩湖から塩を採取した痕跡が見つかっています。この時代の人々は、乾燥した湖の底に残った塩の結晶を手で拾ったり、棒状の道具を使って掘り出していたとされています。また、同じく古代中国では、海水を煮詰める方法が発明され、より効率的に塩を得る技術が生まれました。

中東の死海周辺でも、塩の採取は古くから行われていました。乾燥した気候により、湖水が蒸発して塩が結晶化する自然現象が発生し、それを利用したのです。この地域では、塩が交易品としても重要視され、広範囲な貿易ネットワークの構築に寄与しました。塩の痕跡が見つかった遺跡や文献は、塩が生活必需品としてだけでなく、社会の基盤を形成する役割を果たしていたことを示しています。

最初の塩利用はどの地域で行われた?

塩の利用が確認されている最古の地域のひとつが、中国です。特に紀元前6000年頃の黄河流域で塩湖から採取された塩が使用されていたことがわかっています。この塩は主に食品の保存に使われ、農耕社会が発展する中で重要な役割を果たしました。

一方、ヨーロッパでは、紀元前3000年頃にオーストリアのハルシュタットで塩鉱山が採掘されていた記録があります。ハルシュタット文化と呼ばれるこの地域の文明は、塩鉱山を利用することで繁栄し、その塩は遠く離れた地域にも交易品として輸出されていました。この時代の塩の利用は、単なる食品保存にとどまらず、経済や社会の基盤としても機能していたのです。

また、インドでは古代インダス文明が塩の採取と利用を行っていました。この地域では、河川や湖のほとりで塩の採取が行われ、これが交易ルートの形成にも影響を与えました。興味深いことに、古代エジプトでも塩は重要な役割を果たしており、食品保存だけでなく、ミイラ作りにも使用されました。塩がこのような形で多様な用途に使われたのは、人類がその性質を早い段階から理解していた証拠といえるでしょう。

塩が人類の歴史に残した足跡

このように、塩は古代のさまざまな地域で独自に利用され始めましたが、その背景には自然環境や技術の発展が深く関係しています。塩の採取と利用を通じて、塩は単なる食品材料にとどまらず、社会や経済の発展を支える存在へと進化していきました。

現在、塩はどこでも手軽に手に入れることができますが、その裏には、長い時間をかけて培われた技術と文化が隠されています。私たちが日常的に使用する塩には、こうした人類の歴史が凝縮されているのです。

3. 古代文明と塩:権力の象徴としての塩

塩は古代文明において単なる食品保存や調味料としての役割を超え、権力や経済を象徴する存在でした。エジプトやメソポタミア、中国や日本といった文明の中で、塩はその地域の文化や社会を形作る重要な資源として位置づけられていました。

エジプト・メソポタミアにおける塩の役割

エジプトでは、塩が日常生活や宗教儀式において欠かせないものでした。特に食品保存のために魚や肉を塩漬けにする技術が発展し、それが交易の基盤ともなりました。また、エジプト特有のミイラ作りには塩が使用されており、体内の水分を取り除き保存するためにナトロンという天然塩の混合物が使われました。このように塩は宗教的儀式と密接に結びついており、死者を永遠に保存するための「神聖な素材」として扱われていました。

一方、メソポタミアでは、塩は初期の経済システムを支える重要な要素でした。紀元前3000年頃、メソポタミアの都市国家では塩が貨幣や税として利用されており、「塩の道」と呼ばれる交易ルートが整備されていました。この交易ルートを通じて、メソポタミアの塩はペルシャ湾やインダス川流域にまで輸出されていたと言われています。さらに、塩をめぐる争いが都市間戦争の引き金となることもありました。こうした背景から、塩は単なる資源を超え、権力や富の象徴として機能していたのです。

中国と日本の古代文化に見る塩の重要性

古代中国では、塩は国家の財源として非常に重視されていました。塩湖や沿岸地域での塩の生産が活発に行われ、その収益は政府の運営に利用されました。特に有名なのが、漢王朝時代に導入された「塩鉄専売制度」です。この制度では、塩の生産と販売が国家の独占下に置かれ、これが国家の財政基盤を支える重要な柱となりました。さらに、塩は中国文化において健康を守る素材としても位置づけられ、古代医学書には「塩は体を清め、気を整える」と記載されています。

日本でも塩は古代から重要な役割を果たしてきました。特に弥生時代には、塩田を利用した塩作りが行われており、海水を煮詰めて塩を採取する技術が発展しました。この塩作りは、地域社会の生産活動の中心であり、余剰の塩は他の物資との交換に使われるなど、経済活動の基盤を形成しました。また、日本文化において塩は清めの象徴として神事に用いられてきました。神社の祭礼や相撲の土俵で撒かれる塩はその代表例です。こうした文化的側面からも、塩は単なる調味料を超えた特別な存在として尊ばれてきたのです。

塩が示す権力と文化の関係

古代文明において塩は、物質的な価値を超えて社会的・文化的なシンボルとなっていました。塩が食品保存や健康維持に役立つという機能的価値に加え、経済的な富や権力を象徴する役割を果たしてきたことは、現代でも注目に値します。例えば、中国の塩専売制度やエジプトのミイラ作りなど、塩を通じて見えてくるのは、その時代の人々の知恵と創意工夫の結晶です。

塩が「社会的基盤」「権力の象徴」「文化的価値」という多面的な役割を果たしてきたことは、歴史を通じて繰り返し確認されてきました。この塩と人間社会の深い結びつきこそ、塩が古代文明の発展に欠かせない存在であった理由と言えるでしょう。

4. 塩と交易:経済を動かした塩の道

塩は、古代から現代に至るまで、人類の経済や社会を支えてきた重要な資源です。特に交易の歴史においては、塩がその道筋を決定づけるほどの影響を持っていました。シルクロードでの塩の役割や、ヨーロッパでの「塩税」がもたらした歴史的な変化を見てみましょう。

シルクロードと塩の関係

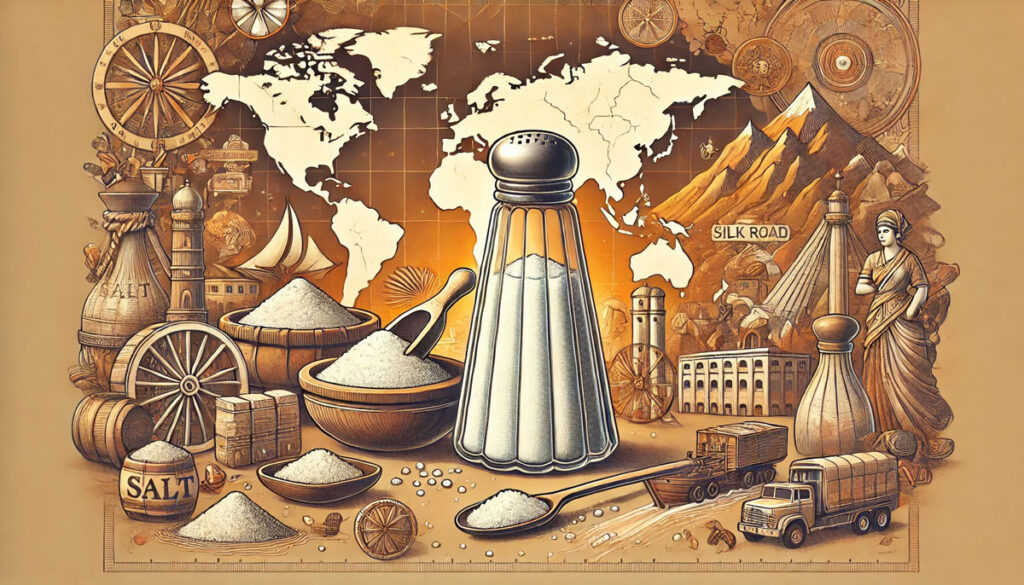

シルクロードといえば、絹や香辛料の交易で有名ですが、塩もこのルートを通じて運ばれた重要な品目の一つでした。シルクロードは東西を結ぶ主要な交易路であり、東アジアから地中海沿岸に至るまで、多くの都市やオアシスをつなぎました。その中で塩は、沿道の砂漠地帯や山岳地帯で生きる人々にとって、命をつなぐ貴重な資源でした。

砂漠を越えるキャラバンは、大量の水とともに塩を運びました。塩は保存食を作るために必要なだけでなく、体内の水分や電解質のバランスを保つためにも不可欠でした。中でも、中国や中央アジアで生産された塩は、シルクロードを通じてインドやペルシャ、さらには地中海地域にまで輸出され、各地の市場で高い需要を誇りました。

また、塩の交易は単に経済的な取引だけでなく、文化や知識の交流にもつながりました。塩の生産や利用方法が異文化間で共有され、新しい技術や習慣が広まるきっかけとなったのです。このように、シルクロードは塩を通じて東西の文化や経済をつなぐ橋渡し役を果たしていたと言えるでしょう。

ヨーロッパでの「塩税」の影響と革命との関係

ヨーロッパでは、中世から近代にかけて塩が「白い金」と呼ばれるほど貴重な資源とされてきました。そのため、各国の王や政府は塩に課税することで財源を確保していました。この「塩税」は、国家の運営を支える一方で、市民の生活に大きな負担を与える原因にもなりました。

特にフランスでは、ガベル(Gabelle)と呼ばれる塩税が有名です。中世から課されていたこの塩税は、地域によって税率が異なり、不平等が顕著でした。さらに、塩の購入が義務化されるなど、塩税は人々の自由を奪う象徴として不満を集めていました。この不満は、18世紀後半のフランス革命の一因ともなり、革命後にはガベルが廃止されました。

同様に、イギリスやイタリアなど他のヨーロッパ諸国でも塩税が導入され、社会的不平等や抗議運動を引き起こしました。このように、塩税は一方では国家の権力を象徴する存在であり、他方では人々の抵抗を招く火種でもありました。

塩の道が経済と歴史に与えた影響

塩は単なる食品保存の材料や調味料ではなく、経済や政治、さらには文化を動かす力を持っていました。シルクロードのような広大な交易網を通じて、塩は世界を結びつけ、地域間の発展に寄与しました。また、ヨーロッパでの塩税は、権力と市民の間に緊張を生み出し、歴史的な変革を引き起こす要因となったのです。

塩が「経済の基盤」「権力の象徴」「社会の変革の引き金」としての役割を果たしてきたことは、人類史の中で塩がいかに特別な存在であったかを物語っています。こうした歴史を知ることで、私たちが日々使う塩の一粒に込められた重みを感じることができるでしょう。

5. 日本における塩の歴史:海とともに歩む文化

日本は四方を海に囲まれた国であり、古代から塩は海との深い関わりの中で生産され、利用されてきました。弥生時代には塩作りの技術が発展し、その後、日本独自の文化や宗教的慣習とも結びついていきました。日本における塩の歴史を振り返ることで、その重要性と文化的価値を理解していきましょう。

弥生時代の塩作りの技術と進化

弥生時代は、日本で本格的な農耕が始まった時代であり、同時に塩の生産技術が発展した時代でもあります。特に沿岸部では、海水を煮詰めて塩を作る「煎熬(せんごう)法」が広く行われていました。この方法は、海水を土器や木の器に入れて煮立てることで塩を結晶化させる技術であり、当時の人々にとって効果的かつ手軽な塩の生産手段でした。

弥生時代の遺跡からは、土器や炉跡といった塩作りに関連する遺構が多く発見されています。これらの遺跡からわかるのは、塩が単なる調味料としてだけでなく、食品保存や農作物の加工にも重要な役割を果たしていたことです。また、地域間での交易にも塩は利用されており、余剰生産された塩が近隣の村々に輸出されていた可能性もあります。このように、弥生時代には塩が生活の基盤を支える重要な資源として広まっていました。

その後、奈良時代にかけて技術はさらに発展し、塩田を利用した塩作りが始まりました。瀬戸内海沿岸では潮の干満差を利用した塩田が整備され、より効率的に塩が生産されるようになりました。このような技術の進化は、塩の供給を安定させ、日本全国に塩文化を浸透させるきっかけとなったのです。

日本独自の塩文化:塩田と神事の関係

日本における塩は、単なる食品材料にとどまらず、文化や宗教とも深く結びついています。特に神道では、塩は清めの象徴として重要視されてきました。神社の儀式や祭礼では、神前に供えられる塩が欠かせない存在となっており、悪霊を払う力があると信じられていました。相撲の土俵に塩を撒く風習も、こうした清めの文化に根ざしています。

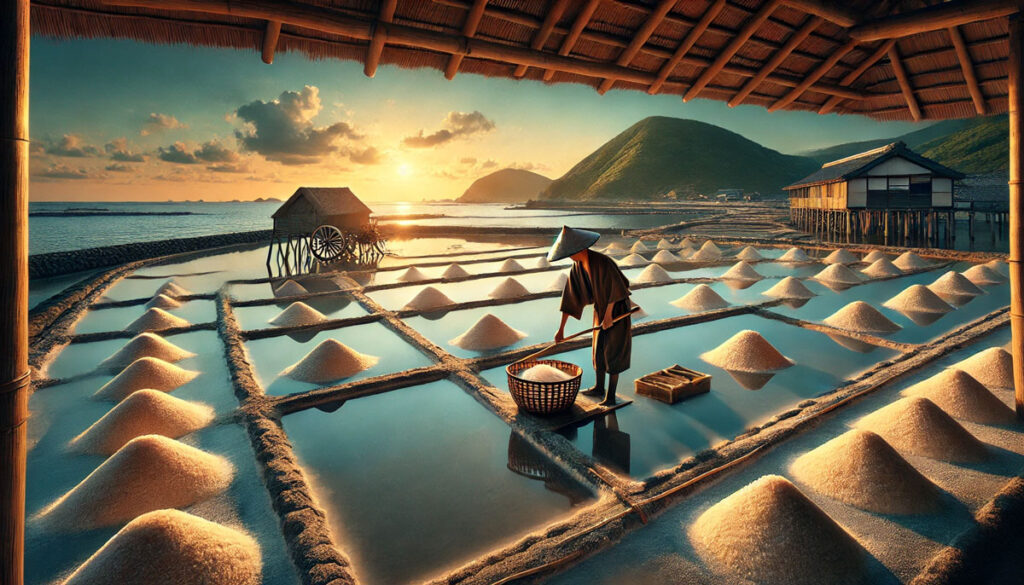

また、日本では塩田が地域社会の生活や経済を支える役割を果たしていました。江戸時代には瀬戸内海沿岸や九州地方で多くの塩田が作られ、大規模な生産が行われました。これらの塩田では、海水を塩田に引き込み、太陽と風の力で水分を蒸発させる「天日干し法」が採用されました。この方法は自然環境を活用する点で日本の風土に合っており、安定的な塩の供給を実現しました。

こうした塩田は、単なる生産の場を超え、地域の伝統や文化の象徴としての意味も持つようになりました。例えば、塩田が祭りや地域の交流の場として利用されることもありました。さらに、各地の塩田で生産された塩には、それぞれの土地の特徴が反映されており、「地域の味」としての役割も担っていたのです。

海とともに歩む日本の塩文化

日本の塩の歴史は、海との深い関わりの中で築かれてきました。弥生時代から続く塩作りの技術は、生活を支えるだけでなく、地域文化や宗教的慣習を形作る重要な要素となりました。特に塩田の発展や塩を神事に利用する風習は、日本独自の塩文化の象徴と言えるでしょう。

塩が「生活の基盤」「文化の象徴」「宗教的価値」という多面的な役割を果たしてきたことを知ることで、私たちの日常生活における塩の存在をより深く理解することができるはずです。

日本の伝統的な塩作りに興味がある方必見!藻塩や揚げ浜式製塩法の歴史、製造工程、料理での活用法をわかりやすく解説。この記事を読むことで、塩の奥深い魅力や選び方が学べ、日々の料理がより豊かになります。

6. 近代の塩:技術革新と塩の大衆化

近代に入り、工業技術の進歩は塩の生産と利用に大きな変化をもたらしました。これまで地域ごとの自然環境に依存していた塩の生産は、技術革新により効率化され、大量生産が可能となりました。この変化は塩の価格を下げ、人々の日常生活への浸透を加速させました。同時に、日本独自の食文化にも深い影響を及ぼしました。

工業技術の進歩がもたらした塩の変化

19世紀後半から20世紀初頭にかけて、工業技術の発展は塩の生産方法を劇的に変えました。それまで塩は塩田や自然蒸発による生産が主流でしたが、蒸発器や電解技術の導入により、海水や地下塩水からの効率的な塩の抽出が可能になりました。これにより、塩の生産コストが大幅に削減され、価格が下がったことで一般家庭でも気軽に手に入れられるようになりました。

特に20世紀に普及した「真空式蒸発法」は、海水を加熱して水分を蒸発させる従来の方法に比べ、大量かつ迅速に塩を生産できる技術として画期的でした。この技術革新により、塩の品質も安定し、保存性や純度が高まったため、食品業界をはじめとするさまざまな分野での利用が広がりました。

また、塩の精製技術が進化したことで、単にナトリウムを含む塩だけでなく、ヨウ素などを添加した機能性塩やフレーバー付きの塩など、多様な製品が市場に登場しました。このように工業技術の進歩は、塩を多機能かつ多用途な素材として発展させ、現代の食卓や産業を支える基盤を築いたのです。

塩が日本の食文化に与えた影響

日本において塩は、伝統的な発酵食品や調味料の生産に欠かせない存在です。味噌、醤油、漬物など、日本の食文化を代表するこれらの食品は、すべて塩を基礎にして作られています。特に醤油や味噌の製造には、発酵を促進しつつ雑菌の繁殖を抑える塩の特性が欠かせません。

近代の技術革新により塩が安定供給されるようになると、こうした発酵食品の生産も拡大し、全国規模で流通するようになりました。それまで地域限定で生産されていた味噌や醤油が広範囲に普及した背景には、塩の大衆化があったと言えます。

また、戦後の日本では工業塩を利用した食品加工が進み、即席ラーメンやスナック菓子など、加工食品の台頭にも寄与しました。このように塩は、日本の伝統的な食文化を支える一方で、新しい食のトレンドを生み出す役割も果たしました。

さらに、塩は日本人の健康意識にも影響を与えました。1950年代以降、高塩分食が健康リスクとして指摘されるようになると、低塩食品の開発や塩分摂取を抑える動きが広まりました。この健康志向の流れは、塩の多様な製品展開を促し、現代においても減塩や無添加の塩製品が注目されています。

近代の塩がもたらした恩恵と課題

近代における塩の技術革新は、私たちの生活を豊かにするだけでなく、食文化や健康意識の向上にも貢献しました。しかし同時に、塩分の過剰摂取や環境負荷など、現代的な課題も浮き彫りになっています。

塩が「技術革新」「食文化の発展」「健康意識の向上」に果たした役割は、近代社会における塩の重要性を象徴しています。日々使う塩一粒にも、こうした歴史的背景があることを理解することで、塩への新たな視点を得ることができるのではないでしょうか。

日本全国の名塩10選を紹介!地域ごとの特徴や塩の選び方、料理への活用法がわかる記事です。名塩の魅力を知り、日常の料理を格上げするヒントが満載。お気に入りの塩を見つけて、食卓をもっと豊かにしましょう!

7. 塩の未来:健康と環境を考える

塩は私たちの生活に欠かせない存在ですが、現代では健康や環境の観点からその利用を見直す必要が生じています。塩分の過剰摂取による健康リスクや、塩の生産に伴う環境負荷への対策が、未来の塩のあり方を考える上で重要な課題となっています。

過剰摂取と健康問題、未来の塩のあり方

塩の適量摂取は体にとって不可欠ですが、過剰摂取は高血圧や心疾患、腎臓病など、深刻な健康問題を引き起こすリスクがあります。世界保健機関(WHO)は、1日の塩分摂取量を5グラム以下に抑えることを推奨していますが、日本人の平均摂取量はこれを大きく上回っています。この背景には、塩分が多く含まれる加工食品や調味料の普及があると指摘されています。

こうした状況を受け、近年では減塩商品が増加しており、食品メーカーも低ナトリウム塩や、カリウムを利用した代替塩の開発に力を入れています。例えば、塩味を保ちながらナトリウム含有量を減らす技術は、健康志向の高まりに応じた革新といえるでしょう。また、消費者自身も塩分摂取量をコントロールする意識を持つことが重要です。スマートフォンアプリを利用した摂取量の記録や、食品の成分表示を確認する習慣は、現代人の健康を守る一助となるでしょう。

未来の塩は、ただ単に味を加えるものではなく、「健康を支える食品素材」として進化していく可能性を秘めています。栄養強化塩や、個人の体質や健康状態に応じたカスタマイズ塩の開発など、新しい塩の形が私たちの食卓を彩る日も遠くないかもしれません。

塩の生産における環境負荷と持続可能性への挑戦

一方で、塩の生産には環境負荷も伴います。海水から塩を抽出する過程で、エネルギーを大量に消費する方法や、環境への廃液の影響が課題とされています。特に、工業的な塩生産が盛んな地域では、塩田の開発による生態系の破壊や土地の劣化が問題視されています。

こうした課題に対処するため、持続可能な塩生産への取り組みが進められています。例えば、太陽光や風力を利用した自然エネルギー型の塩田開発が注目されています。これにより、生態系への影響を最小限に抑えながら塩を生産することが可能です。また、塩の生産過程で生じる廃液をリサイクルし、有用な成分を取り出す技術も開発されています。

さらに、塩の輸送においても環境への配慮が求められています。地産地消の推進により輸送コストと排出ガスを削減する取り組みは、地域経済の活性化にもつながる一石二鳥の解決策といえます。このように、塩の生産から流通に至るまで、持続可能性を意識した取り組みが未来の課題となっているのです。

健康と環境を両立する塩の未来

塩は人類の歴史において重要な資源であり続けましたが、その利用方法や生産方法を見直す時代が到来しています。過剰摂取のリスクに対する健康志向の高まりと、環境負荷を減らす持続可能な生産技術の進化が、新たな塩の時代を切り開いています。

塩が「健康と環境の両立を目指す資源」として再定義される未来に向けて、私たちは消費者としても製品選びや利用方法に関心を持つべきです。これからの塩は、単なる調味料を超えて、健康と環境を守る象徴的な存在として、私たちの生活を支えていくことでしょう。

8. 結論:塩が教えてくれる人類の歴史と知恵

塩は、私たちの生活に欠かせない日常の一部でありながら、その歴史をひも解くと、ただの調味料にとどまらない深い意味を持つ存在であることがわかります。人類の歴史の中で塩が果たしてきた役割を振り返り、そこから学ぶべき知恵を考えるとともに、これからの時代における塩との付き合い方を考えてみましょう。

塩の歴史から学ぶ、人類の知恵と文化の進化

塩の歴史は、人類の知恵と文化の進化を映し出す鏡のような存在です。最初に自然界から塩を採取し始めた時代から、効率的な生産技術を発展させ、交易の要として利用した古代文明。塩は単なる資源を超えて、経済や権力の象徴としても機能しました。

エジプトやメソポタミアでは、塩は食品保存のための技術革新を生み出し、シルクロードを通じた交易では、異文化間の交流と繁栄の礎となりました。また、ヨーロッパでの塩税は、塩が政治や社会を動かす力を持っていることを示しています。このように塩は、人類が環境を活用し、社会を築き上げる過程での知恵の象徴でもあるのです。

さらに、日本においては、塩は神道や祭り、地域の伝統的な食文化に深く根ざしており、現代の私たちが引き継ぐべき文化的財産としての一面も持っています。塩の歴史を学ぶことは、人類がどのように自然と向き合い、社会を構築してきたのかを知る貴重な手がかりになるのです。

これからの時代における塩との付き合い方

現代の私たちにとって、塩は容易に手に入る身近な存在ですが、その背景には多くの課題も隠されています。塩分の過剰摂取による健康問題や、塩の生産による環境負荷は、今後の時代に解決すべき重要なテーマです。

健康面では、塩を適量摂取する意識を持ち、減塩商品や代替塩を活用することが求められます。また、食品業界や研究者が取り組むべき課題として、ナトリウム含有量を抑えながらも味を損なわない製品開発が挙げられるでしょう。さらに、地域ごとの伝統的な塩文化を見直し、それを現代の健康志向に合わせて再解釈することも、未来の塩との付き合い方のヒントになります。

環境面では、持続可能な塩生産への取り組みがますます重要になっています。太陽エネルギーを活用した塩田や廃液のリサイクル技術、地産地消の推進といった対策は、環境への負荷を軽減しつつ、塩の生産を維持する道筋となるでしょう。また、消費者としても地球環境に配慮した製品を選び、持続可能な選択を行う意識を持つことが求められます。

塩が紡ぐ未来へのメッセージ

塩は人類の歴史において欠かせない資源であり、その利用の背景には数千年にわたる知恵と工夫が詰まっています。そして現代、私たちは健康や環境の課題を見据え、新しい塩の価値を生み出す時代を迎えています。

塩は「過去の知恵を伝え、未来の課題に向き合う象徴」として、人類と自然の関わりを深く考えるきっかけを提供してくれるでしょう。このように、塩とともに歩んできた歴史を振り返ることで、私たち自身の未来を見つめるヒントが得られるのではないでしょうか。